|

ゆうゆう100号 2016年 12月17日発行

日ごろな一枚

1.創刊100号記念復活企画 ケアセンターと私

創刊号が発刊されたのは26年前の12月。紙面の内容の批評はともかく(?)、何とかかんとか言いながらもたくさん

の方々に支えられ、100号まで歩んでこられたことに深く深く感謝申し上げます。 そこで! 創刊号で取り上げた声の特集と再び同じテーマで、会員の皆さまに寄稿していただくことにしました。紙面

の都合上、全会員にお願いできたわけではありませんが、集まってみれば皆さまの様々な想いが溢れる特集となり、 目には見えなくても積み上げてきたものがあることを感じさせてくれるものとなりました。 この年月の間に新宿ライフケアセンター前理事長の三澤了氏をはじめ、亡くなられた利用会員の方々は数十名おら

れます。この場をお借りし、これまで関わっていただいた皆さまに、100号記念「生活交差点ゆうゆう」を捧げたいと思 います。 新宿区障害者団体連絡協議会会長 井口 要(初代代表)

機関紙「ゆうゆう」100号達成、おめでとうございます。ライフ・ケア・センター発足に係ったということで寄稿の依頼を

受け、設立した頃(1988年)を思い起こしました。昭和63年、まだ生まれていない! という声も聞こえそうですが。 当時、障害者センターに集まる学生と障害者が中心になり、議論を繰り返しながら準備を進めていました。新たに独

立生活を始めようとした障害者への支援が契機になっていましたが、障害者が家族以外の人から介助を受けるのは 大きなハードルで、介助は家族が一身に頑張り、介助サービス自体が聞きなれない言葉でした。ショートステイのサー ビスはまだなく、障害者センターの中の自立生活体験室は、自立のための体験が積める場として先駆的な試みでし た。一方、準備作業の中心になっていた学生の何人かは介助の有料化に抵抗があったようです。しかし、障害者と介 助者が対等な関係に立った上での介助、介助料給付の制度化のためにも、有料の介助の実態を作り出す必要があ る。・・・障害当事者の強い意思がありました。 支援費制度、総合支援法に移り変わり、今や障害者差別解消法の時代。街の情報から楽しいイベントまで盛りだくさ

んの「ゆうゆう」、障害者、子ども、高齢者、家族、そして支援者、様々な人の普通の暮らしを応援している情報発信 が、200号、300号と、これからも末永く続くことに期待します。 平野 賢

ケアという仕事だけでなく、運動会や飲み会等の温かく楽しい時間が懐かしいです。

200号に向けて、これからも力になりたいです。

鈴木 智裕

ケアセンターは私にとって、人との温かな触れ合いがあったり、色々な新しい景色を見られたりする、路線バスの旅の

ような場所です。 秋山 泰子

新宿ライフケアセンターのおかげで、安らぎと生きがいを感じながら、生活できます。

運動会では、仲間との連携に心が躍ります。また通院や買い物に付き添っていただけて、心強いです。

渡邉 峰生

センターを突撃訪問し早12年。一番の思い出は鶯谷のお寺で梅酒を飲んだこと。ただ、どれだけ飲んだかはどうして

も思い出せません。 馬渕 瑞生

訪問看護をしています。私の訪問ケアの原点はケアセンター。押しつけではなく、何を求められているのかを考えるよう

になりました。 刈谷 裕(初代事務局長・現理事)

ケアセンターの運営を離れて久しい。今では利用者として、お世話になっています。立場は変わっても、私にとって大切

な存在です。 刈谷 恵以

最初は予算が無く、我が家が事務所でした。其の後発展し、美男美女(?)のスタッフが増え、私も今だに、利用者にな

り続けています。 「生活交差点ゆうゆう」100号に寄せて 岸本 譲太(元職員)

100号到達、おめでとうございます。

「生活交差点ゆうゆう」の創刊は今から遡ること4半世紀前の1991年12月10日でした。創刊時に編集に携わった

者として、とても感慨深いものがあります。 実はこの機関紙には前身があり、「ライフ・ケア・ニュース」という名称で通算3号まで発行されていました。

1990年12月3日発行の創刊号冒頭に、当時事務局長を努めていた刈谷裕さんの文章が寄せられています。少し

抜粋してみましょう。 「ケア・センター自体がそうであるように、悪評不評は恐れずに足らずと割り切って、変にちんまりとしたものを作らな

いでほしい」 「ケア・センターは、語るべき多くのことを持っていると思うし、語っていかなければいけない多くの事柄があると思う。

それらを如何に表現し、如何に文書にしていくか、それは新しい挑戦であり、頭痛の種でもある。ともかく頑張ってほし い」 ケアセンターと機関紙に寄せられた当時の思いが伝わってきませんか。そして、この思いは多くの会員の皆さんにも

共有されたのではないかと思います。 第三種郵便認可取得を期に、機関紙は名称を「生活交差点ゆうゆう」に名称を改めました。ケアセンターのスタッフの

多くは学生。ケアセンターを通して、若い彼らが生活者としての障害者、高齢者と接することでお互いに刺激を受け、エ ピソードが生まれていく。「生活交差点」という名称には、そんな触媒としてのケアセンターのあり方が込められていま す。 毎春、学校の卒業とともに活動から離れていくスタッフがいますが、機関紙ではそんなスタッフたちのメッセージを毎

年恒例で掲載してきました。メッセージを寄せた人は延べ221名。この25年でケアセンターは言わば221個の道路で 作られた大きな一つの交差点になったと言ってよいのかもしれません。 ちなみに、「ゆうゆう」はケアセンターの雰囲気を語感で表そうという発想から名付けられました。漢字を当てずに平仮

名のままにしたのは、読者の方のイメージに委ねようという意図がありました。 さて今回はせっかくの機会ですので、「生活交差点ゆうゆう」の製作の裏側もご紹介しましょう。原稿はご存じの通り、

職員やスタッフの手によるものですが、編集の工程はパソコンソフトは使わず、紙の切り貼りによる手作業によって行 われています。版下作業というのですが、パソコン全盛の時代に印刷所の方からも「今時珍しいねえ」と言われる貴重 な、正真正銘、手づくりの機関紙なのです。 この手づくりの版下をもとに印刷をしてくれるのが、創刊号以来のお付き合いの戸山工房さん。機関紙を支えてくれて

いる大切なつながりの一つです。 「生活交差点ゆうゆう」は障害当事者の視点を大切に、紙面が構成されています。当事者が原稿を書くこともあります

し、一緒に活動した学生スタッフが原稿を書くこともあります。インタビューや外出レポート、形はどうであれ、当事者目 線がケアセンターらしいところだと思います。これからも、ユニークな記事を期待しています。 最後に、機関紙を支えているのは利用者、スタッフのみなさんであることは言うまでもありません。イベントや勉強会な

どに参加している皆さんの写真を掲載させていただくことがありますが、これは少しでもケアセンターに愛着や親近感を 持ってもらえるように、という編集側の意図によるものです。「生活交差点ゆうゆう」はこのように皆さんの活動への参加 によって形作られているのです。 100号はまだまだ通過点。

50年、200号を目指して、会員の皆さんで、「生活交差点ゆうゆう」をぜひ盛り立てていきましょう。

澤津橋 和枝

私がケアセンターと出会ったのは、授業で配られた一枚のチラシがきっかけ。

「ケアスタッフ募集中!」

ケアセンターを通してたくさんの笑顔に、そして家族のあたたかさに出会いました。

N・U

ケアスタッフを卒業して早2年半経ちますが、Tさんのケアや運動会、映画上映会など今でも昨日のことのように思い出

されます。 猪手 太一郎 母

100号おめでとうございます。

光陰矢の如し! 医療的ケアの多くなった息子は日常の介護でお願いすることはなくなってしまったものの、会員として

残らせてもらい、年一回の運動会で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。今後ともよろしくお願いします。 T・W

100号、おめでとう! 学生時代、就職してからと、何かとお世話になっています。

島内 恵和

100号おめでとうございます。ライフケアを通して多くの方と出会いがありました。思い出は大切にしたい宝物。沢山の

宝物有難う。 島袋 勇

おめでとうございます。山も谷も乗り越えてよくぞここまで来てくれた。これからも200号、300号を目指してがんばって

ください。 島袋 美智子

ケアセンターは体の一部だね。

藤升 渚

ケアセンターとの出会いが、たくさんの大切なつながりを生み、今の私の支えになっています。出会ったすべての皆さん

に心から感謝しています! 戸ヶ崎 雄太

大学時代、福祉工学を学ぶ上で、現場に入って勉強できる貴重な場所でした。

利用者さん向けの福祉機器造りの活動も忘れられません。

竹内 友孝

小・中・高時代、降所バスのおむかえを母親と一緒にお願いし帰宅後もぼくと遊んで頂いたのがスタートでした。ぼくは

26才です。 毎回毎回すてきな出会いがありました。学生さんが卒業されるとケアが終了し、さみしい気持ちになります。でも、あら

たな出会いが次にまっています。 今のぼくは、同年代の皆さんと会える貴重な時間を大切に思っています。ケアスタッフの皆さまへ、このご縁に感謝して

います。人との出会いc人生の宝です。 明香

歴代スタッフが一堂に集まった時、改めて大勢の人にお世話になったことを感じ、感謝の気持ちでいっぱいです。その

時、みんなと一緒に撮った写真をお部屋に飾るつもりです。 福岡 香

10年以上の付き合いになりますが、私にとっては欠かせない心の拠り所です。これからも長くお付き合いしていきたい

ので、よろしくお願いします。 S・M

私にとって、ケアセンターはステキな出会いがたくさんあり、元気をもらえる場所です。

E・K

100号おめでとうございます!

私にとってケアセンターは様々な出会いと共にケアや作業を通し物事に柔軟性を持つきっかけとなった大切な場所で

す。今後とも宜しくお願いします。 笹田 典宏

私にとって、利用者の方との関係や一緒に過ごす時間は今や欠くことのできないものになりました。これからもご一緒

できる時間を大切にしていきたいです。 M・M

ケアセンターに出会ったのは10年以上前。

機関紙の担当などひと味違う色んな経験をさせていただきました。今は二児の母として運動会に参加させていただいて

ます。この出会いに感謝し大切にしていきたいです。 安田 歩

私にとってはじめての経験や多くの出会いにとても感謝しています。ケアセンターでなければ、なし得なかったでしょう。

竹内 里奈

ケアに関する知識も関わりも無かった私にとって、利用者や家族、スタッフとの出会いは新しく知ること・感じることが多

く刺激的な場所です。 島田 健太郎

長いお付き合いを経て、現在は新宿区内の入所施設で暮らしています。年に一度の運動会に参加する程度ですが、こ

れからも細くても長くお付き合い願います。 中島 康貴

機関紙100号おめでとうございます! 青春の一ページであり、たくさんの指導を頂いた(今も頂いている)大切な場所

です。 加藤 拓

いつもお世話になっています。これからもよろしくお願いします。

高野 直子

100号おめでとうございます。私は美術館・書店など出かけることが好きです。雪の降る日に書店迄行って来てもらっ

たTさん、揺れる電車の中で補装具を直してもらったUさん、今はKさん、Aさんにお世話になっています。 名無し1

長い間20数年お世話になってありがとうございます。100号おめでとうございます。

Y・K

毎日のケア、ご苦労様です。私の担当の若いKさんは、夜間のケアを良くやってくれています。この前初めて運動会に

行き、各種目に色々な工夫がある中、玉入れに参加しました。発射台を使いケアスタッフの学生さんと二人で呼吸を合 わせてやったのが楽しかったですね。 大城 友希

心と心のコミュニケーションの大切さを学び、私のケアにおける原点となりました。皆さんとの出会いに感謝です。

岡村 尚美

第二のホームといって過言ではない。スタッフ、利用者の垣根を超えて、一個人としてのその人のおもしろさを発見でき

る場。 菊地 敬子

色々なイベントでたくさんの人達と交流できて嬉しいです。移動支援で、一人では行けない所をケアスタッフの人と一緒

に出かけられ、お出かけの幅が広がりました。 H・M

スタッフの方も利用される方も色んな方と出会える場所でした。

ケアセンターは、私にとって、自然と笑顔になれる、居心地のいい温かい場所でした。

H・H

利用者さんの介助というよりも、生活の知恵や工夫をたくさん教えて頂いた四年間でした。飲み会や練習会での楽しい

時間も懐かしいです! 名無し2

姉の紹介でお世話になっています。ケアをしていたことは人生の中でも貴重な経験となりました。またよろしくお願いし

ます。 原 勇

機関紙の卒業生のひと言にはいろいろ経験したことが書かれていて、楽しみだし面白い。

原 光子

ケアスタッフの人達が卒業してから、それぞれ希望の方向に進んでいっていて、時々電話をくれたり顔を出してくれるの

が楽しみ。 M・T)

ケア活動も15年目に入り、かけがえのない経験、知識、出会いと共に酒量と体重も増えてきました。たまには飲み会

に誘って下さい。 加藤 陽

一人一人とまっすぐに向き合うケアセンターは、人との関わり方や付き合い方を考える機会をくれる、私にとって大切な

場所です。 豊田 昭知(元職員兼利用者)

九州は大分の片田舎から単身上京し、生まれて初めて親元を離れて一人暮らしを始めたのは三七歳の時でした。今

から20数年も前のことです。ケアセンターには、右も左もわからない私に部屋探しから関わっていただきました。良さ そうな物件を絞っていただき何度か上京して西早稲田のタケハイムの一室に居を構えました。ちなみに、タケハイムは 現存し、私のために作られた、建物と公道を結ぶ鉄板のスロープは今もあります。たぶん‥‥。近所にはスーパーの 三徳があり、私の日常の暮らしを支えてくれる大事なお店でした。早稲田の街は、学生街ということもあって、上京前に 暮らしていた別府の街と比べてそんなに違和感なくなじんでいけた気がします。また、新宿にも池袋にも電動車イスで3 0~40分で行ける、とても利便性のよい場所でもありました。上京したてのころ、カーテンもない夜の部屋に一人いる と、ベランダの窓越しに秋の夜空に浮かぶ満月が眺められ寂しさに胸が締め付けられる思いもしました。結局、東京を 離れるまでの10年ほどの間、一度も引っ越しすることはありませんでした。 上京した当時は手動の車イスを使っていました。実家にいた頃は車を運転していたため電動車イスを支給してもらえ

なかったからです。電動車イスを手に入れるまでの半年くらいはどこに行くにも誰かに押してもらわなくてはならず、不 便な思いもしましたが、この間ケアセンターの職員やケアスタッフにはずいぶんお世話になりました。 就職したのも、ケアセンターが生まれて初めてでした。最初の仕事は早稲田大の文学部正門前でのビラ撒きでした。

初めは、やった事もなく、受け取ってもらえずに、こんな嫌な仕事はないと思いました。しかし、回を重ねるごとに人の流 れを見て渡すタイミングを考えたりと色々工夫を重ねていくうちにコツみたいなものが掴めてきて、逆に楽しみにさえな っていきました。今からすれば、仕事と言うほどのことではないですが、ビラ撒きを通じて、初めてのことに取り組むとき も、工夫しながら辛抱してやっていれば活路が見い出せるんだという一種の小さな成功体験をしたことがその後に繋が っていったと思います。 仕事とは別に、ケアセンターに入ったら、パチンコは必須科目と言ってもいいものでした(当時はトップからしてやって

いました)。それまでやったことがなく、初めの頃大当たりして確変(この言葉がわからない人はケアセンターの人に聞 いて下さい)が連続し機械が壊れたと思い店員に尋ねたほどです。その夜は焼き肉屋でみんなと祝杯を挙げたことが 今はいい思い出となっています。新宿にもよく出かけていきました。たしかワシントンホテルの地下にパチンコ店があっ たと思います。真夜中の明治通りを電動車イスで通っていると、仕事帰りのサラーリーマンやジョギングをしている人に 出会ったりして、これが東京かと妙な感心をしたものです。 実家にいた頃と上京してからの生活は一変しましたが、とりわけ家族のケアから学生ヘルパー中心のケアへの変化

は、はじめのうちずいぶん戸惑いました。何をどうお願いしていいのかわからず、テーブルに向き合ってたわいのない 話をして2時間過ごしたこともありました。「では、今日はこれで。これから授業がありますので」などと言われ、〈ええ っ!? 何もしてもらってないよ〉というような有様でした。上京した当時は、とにかく自分でできることは自分でしなけれ ば、という観念が強く、食事の準備も自分でしていました(私の料理する風景はビデオに収められ勉強会の際に上映さ れたこともあります)。しかし、これでは料理作りに時間を取られ日常生活が行き詰まることになります。そこで、できる こととできないことを紙に書き出し何を学生に頼むかを決めていきました。上京するまで家族に身の回りのことをしても らい何の指示の必要もなかったのです。上京してからは、何かを頼むにしても的確な指示を出さなければ相手に伝わ りません。何をして欲しいのかを適切な言葉で伝えるのはもちろん、何故それを頼むのかを合わせて伝えることを心が けるようにしました。思いがけなくも、これはケア依頼の内容を的確に相手に伝える訓練になり、現在ヘルパーとのやり 取りに大いに生かされていると思います。 何の脈絡もなく思い出すままにケアセンターとの関わりを綴ってきました。書きながら沢山の思い出が脳裏に去来し、

私の東京での暮らしはケアセンターと共にあったのだとあらためて感じさせられました。 前述のように、ケアセンターとの関わりは、初めての職場ではありましたが、親元を離れての一人暮らしの始まりでも

ありました。それはまさに、私の遅い青春時代だったと言っても過言ではありません。職場の仲間、上司、そして多くの 若い学生たちとの関わりからは、たくさんのことを教えてもらい、様々な経験をさせていただきました。ケアセンターは新 宿での一〇年間を支えてくれ経験を積ませてもらった私にとって、かけがえのない存在でした。また、ケアセンターを通 じて得たものは私にとって大きな財産ともなっています。 名無し3

ケアセンターとの出会いは、私の介護職の原点となっています。教えて頂いた基礎と利用者主体の視点を、今後も大

切にしていきたいと思います。そして、大切な利用者さんとの出会いに感謝し、関わりを続けていきたいです。今後も、 ケアセンターが地域の拠点の一つとして、繁栄されますようにお祈りしています。 A・T

学生時代から社会人になった今でも、イベントなどに参加させて頂いています。沢山の心温まる経験をさせて頂き、あ

りがとうございます。 頴川 菜摘

学生の時からお世話になり、ケアでの経験をきっかけに、福祉職についています。その繋がりも、仕事の上で励みにな

っています。 藤田 あや

今の私の人格はほとんど、ケアセンターでの活動を通じて形成されたと思う。私を育ててくれた皆さん、本当にありがと

うございました。 名無し4

わたしはケアセンターでの経験を通し、相手の気持ちを考えることの大切さと難しさを知ることができました。これからも

この経験はわたしの宝物です。 尾形 達彦

ケアを通して、共感することの大切さ、共有することの有り難さ、成長を間近に見る喜びを知りました。ありがとうござい

ました。 伊藤 暁

利用者のKさんは、私にとって人生の師匠です。ケアセンターで肌に触れた当事者活動の感性や気骨を今も大切にし

ています。最大級の感謝をこめて。 R・O

素敵な出会いがたくさんあった、とても楽しい思い出の場所です。笑顔の大切さを教わり、自分を成長させてもらえまし

た。 K・T

一枚のチラシからケアセンターと出会い…スタッフの皆さんは年が若い人、気持ちが若い人、みんな常に前向き進行

中、そしてきっとこれからも! A・N

海外ボランティアツアーにいって、日本でも誰かの為に何かできないかと思って始めたケアセンター。今も年一回、運動

会に参加すると、その気持ちを忘れずに、大切にと思います。 髙木 優治

機関紙通算100号おめでとうございます。

ライフケアセンターとの関わりは、刈谷さんがまだ新宿区に勤務しているときからなので、もう30年以上になる勘定で

す。刈谷さんから有料のケアシステムを作りたいとの話を聞いてからのことで、そのころは全国でも初の試みだったは ずです。思えばそれからずいぶんとケアの仕組みも変わってきましたが、いまだに課題の多さに頭を抱えてしまいま す。それでも日々の積み上げが大事だと思っています。 これからも、200号以上を目指してください。

三浦 仁士

新宿ライフケアセンターが人と人とをつなぐ拠点として在り続けていることを、心よりお喜び申し上げます。障害者運動

を最先頭で牽引してこられた故三澤了さん(前理事長)の介助者として、歩んだ二五年の月日はかけがえのない体験 であり、その気脈はいまなお鼓動しています。生は〈わたし〉と〈あなた〉との間で育まれ、つながり(システム)を想像しま す。自立生活運動に育まれたパーソナルアシスタントというシステムは、いまも、いつも運動の想像力の源泉であり続 けています。―私たちは生の可能性を阻む思想風潮と闘い、生の可能性と希望と共にあり続けるでしょう。 手塚 美津子

センターの戦力にはなれませんでしたが、こちらでの経験は、世間知らずの私の血となり肉となって、少し大人にしてく

れました。 あれこれ思い出すきっかけを作って頂き、有難うございました。

名無し5

ケア以外にも何くれとなく面倒を見てくれてとても感謝しています。

名無し6

私にとってのケアセンターは新しい出会いの場。人も場所も含めて、沢山の出会いや発見があった。今後も繋がりを大

切にしたい。 C・M

私がケアに入っていたのは、今から8年ほど前。ケアには技術も必要かもしれませんが、それ以上に人と人との繋がり

や信頼関係を構築していくことの重要性を学びました。当時は、至らない点が多々あったことと思いますが、優しく受け 入れてくださった利用者さまご家族や、様々なことを教えてくださった事務局の皆さまには感謝の気持ちでいっぱいで す。 粕谷 昌宏

福祉機器を研究する自分にとって、ケアセンターで働くことは使用者の目線で研究を見つめ、よりよい機器の開発に繋

げる鍵となっています。 廣畑 豊

いろんな介助者を紹介して頂いてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

F・S

ゆるく通い続けてたらいつの間にか12年たっていました。私にとっては、あまり厳しくない部活のようなところです。(事

務所は部室) 小田切 結

人との出会いの輪を広げてくれたのがケアセンターです。また日常生活の中で楽しむことも責任を負うことの大切さも

学び、私にとって貴重な経験となっています。 Y・I

ゆうゆう100号おめでとうございます。ケアでのお出掛け、運動会や飲み会などなど、卒業しても大切な思い出です。

私も末長く頑張ります! R・Y

ケアセンターに入って一年も満たないですが、実際にケアに入り、難しいことがあっても、感謝されるだけで頑張ろうと

いう気持ちになれるのでとても楽しいです。 窪田 美春

祝100号! ケアセンターを通じて出会えた皆さんは、いつも私の心の支えです。ケアセンターあって今の私がある。

出会いに感謝です! 中 宣昭

ケアセンターの皆さんとお食事会の日に息子が生まれ、祝杯をあげることになったりと人生の節目に関わるご縁のある

場所です。 瀬能 洸冬

僕にとってケアセンターはたくさんの気づきをくれる場でした。これからも人を成長させてくれる場であって欲しいと思い

ます。目指せ200号! C・K

ケアセンターに出会って早10年、利用者のSさんやスタッフの方との楽しく貴重な時間に感謝致します。これからは親

子二代で、宜しくお願いします! 青木 穂高

ケアセンターとは元お手伝い・今友達という関係です。いつもノロノロな私も、センターに遊びに行く高田馬場からの道

は、スタスタ歩きます。 職員と杯を交わしてわかったのは、友達の真の条件とは、私のことを何でも理解してくれる人ではなく、(君が何考えて

るかはわからないけど)ともかく私たちは君の味方だよ、と接してくれる人達だということです。 今後も、スタスタ行きます。

日置 智子

初めてケアに関わらせてもらったのが約20年前。今は毎年恒例、こどもたちと運動会に参加。私にとってケアセンター

は、細くとも長く、どの関わりも大切なものです。 小田切 里菜

私にとってケアセンターは、大学生の時に出会った大切な場です。職員さんスタッフの皆さん利用者さんといつでも笑い

あえる場です。 宮下 浩太朗

ハンデを抱える方と交流する機会を与えてくれただけでなく、いつでも暖かく迎えてくれるケアセンターは、最高のコミュ

ニティです。 横尾 勇樹

勢いで入ったケアセンターでしたが、ケアをはじめ様々貴重な経験を通して、人として成長させて頂いた気がします。(し

てないという声も聞こえてきそうですが…。)利用者様、スタッフ皆様のご発展を祈念しつつ200号を楽しみにしておりま す。 理事長 畑山 正子

100号記念発行、おめでとうございます。

我が家とケアセンターとの付き合いは創設以来になります。

子供たちが小さいころは家政婦さんをお願いしていましたが、大きくなるにつれて体力的にきついということで引退さ

れてしまいました。そんなときにケアセンターの設立を知り、まだ正式発足前でしたが連絡を取りました。以来、28年お 世話になっています。 小学校、中学校、高校、あゆみの家と、降所後に散歩、おやつ、昼寝と一緒に過ごしていただきました。

思い出せばいろいろと事件がありました。

バスが到着しているのにお迎えがいない、自転車を飛ばしたことは幾度でしょうか。

歴代のスタッフたちは全員ビールかけならぬ、牛乳かけの洗礼を受けております。

そんな子にも怒らずによく付き合ってくださいました。

本当に感謝しております。

今は施設入所して3年になりますが、月一回面会をお願いしています。おやつを食べて散歩に連れていっていただく

ことをすごく楽しみにしています。 これからもどうぞよろしくお願いします。

現在のような制度は全くなく、レスパイトサービスとかショートステイとかの言葉もまだ理解されていない時代に、ヘル

パー派遣を有償で行うことに対して巷ではすごく抵抗があったように覚えています。制度のない時代に、必要な人に必 要なサービスを提供する先駆的な試みであったと思います。 私が仕事を続けてこられたのも、全くケアセンターのおかげです。

心より感謝いたしております。

2.ケアセンターあれこれ

8月

・運動会練習会2回

・ジャパンDIYホームセンターショウ2016見学

9月

・運動会練習会3回

・新宿区立あゆみの家見学会

・ケアスタッフ親睦会開催

10月

・運動会練習会3回

・国際福祉機器展2016見学

・平成28年度地域福祉振興事業助成金中間報告書提出(工房)

・車両競技公益資金記念財団助成事業機材活動実績報告書提出

11月

・運動会練習会3回

・平成28年分年末調整等説明会参加

・平成28年度新宿区介護保険事業所等集団指導参加

・第12回新宿ライフケアセンター運動会開催

去る11月23日(祝)、新宿ライフケアセンター運動会が開催されました。お久しぶりの顔から初めましての顔まで、総

勢約50名が戸山サンライズに集結。今年は六チームに分かれての戦いとなりました。白熱した体育館の中では随所 に好プレー(もちろん珍プレーも)が見られ、12回目の開催にして初めてMVPが選出されました。運動会開催に関わっ ていただいた多くの方々、本当にありがとうございました。来年もまた、みなさんと一緒に熱く楽しい運動会をつくってい けたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします! 12月

・運動会練習会1回

・クリスマスケーキの会開催

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

訃報

利用会員である寒河江和子さん(享年82)が去る11月20日に亡くなられました。12年間にわたり、たくさんのケアス

タッフがお世話になりました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

3.すみだ水族館 お江戸の金魚ワンダーランド

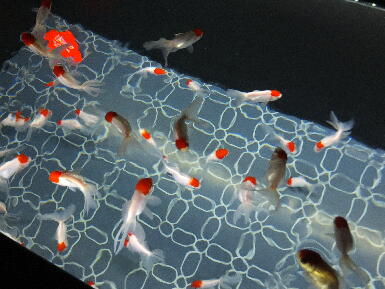

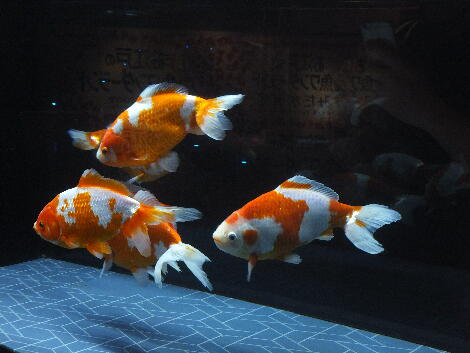

9月もずいぶん涼しくなった日に、金魚を見に行きました。縁日やペットショップのことでは無くて、水族館でのお話で

す。 その珍かにも金魚を集めた『すみだ水族館』は、東京スカイツリーのお膝元・ソラマチの5、6階にあります。商業施設

の片隅だからといってそこまで窮屈ではありませんし、階の移動はエレベーターやスロープで車いすでも大きな困難は ないです。とはいえ、お客が結構入っているので通行には少々難儀するかもしれません。それから展示も本格派です。 入り口から広がる自然の山水を切り取ったようなエリアに圧倒され、仰ぐほどの大水槽にはサメやらエイやらの大物が 力強く泳いでいます。かようにどこも見応えがあって、でっぷりしたペンギンのプールなんかを見下ろしていると、手すり にもたれてずっとそこに居たい気がしてきました。   さて、「お江戸の金魚ワンダーランド」の特設展示には約1000匹もの金魚がところ狭しと並んでピカピカと、それはも

う白や青っぽい内装の中で赤くきらめいていました。ラインナップもより取り見取りです。ワキン・リュウキンの定番か ら、飛び出た目が上を向くチョウテンガンとか目の下にぷっくり袋をぶら下げたスイホウガンみたいな、飛びっきりの変 わり種も揃っていて飽きません。大きいのは子犬ぐらいもあり、これなら刺身にできそうだと不謹慎なことを考えてしまっ たりもして。古い文献によれば「味は薄く弾力がある」とのことですが、でっかく膨らんだランチュウ型は脂がのっている かもと夢も膨らみます。まあ味の話は置いておいて、コメットは長く鋭い尾ひれをそよがしたり、アズマニシキの白黒赤 の模様は絵みたいに完璧だったりと、一種一匹に特徴があって見ているだけで十分です。そうそう、展示の見物は金 魚だけではありません。金魚を盛り立てるため用意されたインテリアが凝っていて、エリアの一角にズラリと金魚型のち ょうちんがぶら下がっていました。これは山口県柳井市の名産だそうで、まん丸赤いおちょぼ口の群れがポッ、ポッと 次々光っては消えていくと風情があって下を歩くのが楽しいです。そして、金魚たちを見下ろせるところにはこれまたい っぱいの江戸風鈴が吊ってあって、そういえば夏が終わっていたことを思い出しました。金魚は夏の季語、この展示も 九月末でおしまいです。願わくば来年もやっていたら、と一抹の寂しさを覚える秋の夜でした。 今井徹

すみだ水族館 (東京スカイツリータウン・ソラマチ五/六階)

営業時間:9時~21時(年中無休)

最寄り駅:

東武スカイツリーライン 「とうきょうスカイツリー」駅

または「押上(スカイツリー前)」駅

東京メトロ半蔵門線・京成押上線・都営地下鉄浅草線「押上(スカイツリー前)」駅

4.冬休みのお知らせ

ケア依頼の受付は、下記の期間お休みします。

12月29日(木)~ 2017年1月4日(水)まで

5.集後記

ゆうゆう100号。

あまり意識していなかったので、定期的に発行していたら100号に達してたという感じです。

次は101号の発行をお楽しみに!

今後も皆様のご協力をお願いします。

いやぁ~、金魚展は楽しかった!

黒いデメキンのたくさん泳いでいる水槽には、魚ッとさせられ大変興味を引かれました。すみだ水族館は想像していた

より広く感じられ、気持ちの良い空間です。 年間パスを買ってもいいかなぁ~?

皆さまどうぞ良いお年を!

Copyright (C) shinjuku-life-care-center All rights Reserved. |