�䂤�䂤�W�V�� �Q�O�P�S�N�@�Q���P�R�����s

������Ȉꖇ

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�P�D�V�h�R�m��@�����_�߂���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�h����_�y��܂Ł@�C�܂܂ɕ����鎵���_�߂���

�@�݂Ȃ���͎����_�Q����������Ƃ�����܂����H�@�����_�Q��Ƃ́A�V�N�Ɏ����_�����u����_�ЁE���t�ɎQ�q����

�������F��s���̂��ƁB��D�ɏ�������l�̐_�l�����͂����ɃC���[�W�ł��Ă��A���ۂɂ��Q��ƂȂ�Ɠ���݂��Ȃ� �Ƃ������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�����_�̐M�́A��������Ɏn�܂����Ƃ����Ă��܂��B�Z�ł����ł��Ȃ��A�Ȃ��u�����v�Ȃ̂��H�@�����o�T�ɂ���

�u����ŁE���������v�Ƃ������t�����Ƃɂ��Ă���Ƃ��A�����̌��l�u�|�т̎����v�ɕ�����Ƃ������Ă��邻���ł��B �]�ˎ���ɓ���ƁA�����_�Q��͋}���ɏ����̊ԂɐZ���B������O�悾���ł��A���{���A�A�J���A���c��Ȃǂ� �ǁA�������̎����_������܂��B�����āA�����V�h�ɂ��u�V�h�R�m�莵���_�v�Ȃ���̂��I �@�������ׂĂ݂��Ƃ���A�V�h�R�m�莵���_�͔N�Ԃ�ʂ��Ă��Q��ł��A����Ɋe�_�ЁE���t�ł́A�����⏬���Ȏ���

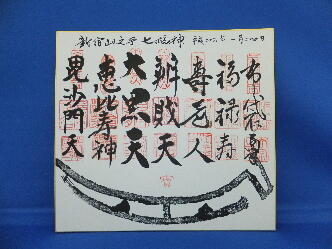

�_�l�`�i�������j������������Ƃ̂��ƁB�������������낻���I�@�Ƃ������ƂŁA�Ԃ������p�҂��܂߂���ޔǂ́A������ ���V�h�R�m�莵���_�߂���ɏo�����Ă݂܂����B  �b����_

���{�×��̐_�l�B����\���u��v�ƕ���ނ�Ƃ����u�ނ�Ɓv����Ɏ����Ă���A�C�̎��Ə����ɏ��̐_�Ƃ��ėL���B

��S���_�Ё@�V�h��̕��꒬�Q�`�P�V�`�T

�z�ܘa��

�����o�g�̑T�m�ŁA���݂����l���B��ɕz�̑܂�w�����A���ɂ͕����������Ă����Ƃ����Ă���B

�Ί���ׂ��~���ȗe�p�����Ă���A�Ɠ����S����^�����Ȃǂ̐_�Ƃ��Đe���܂�Ă���B

���֎R���@���@�V�h��V�h�Q�`�X�`�Q

���V�l

�����o�g�B�s�V�s���̗����������Ă��邱�Ƃ���A�����̐_�Ƃ��ėL���B���\���Ɠ���_�ł���Ƃ������Ă���B

�t���R�@�P���@�V�h��V�h�U�`�Q�O�`�P�U

���\��

�����o�g�B��ɐ��̉��g�ŁA�Z�g�E�����̎p�����Ă���B

�N��͐���N���قǕێ����Ă���Ƃ���A�����̐_�Ƃ��Đe���܂�Ă���B

��v�ێR�i�����@�V�h��V�h�V�`�P�P�`�Q

�����V

�_���ł͌Î��L�ɏo�Ă���B

�����B��̏����ŁA���̐_�B�c���̔_�앨�ɂƂ��čł��d�v�Ȑ����������邽�߁A�܍��L���̎��_�Ƃ�������B

�����_�Ё@�V�h��]�����W�`�T

�单�V

�C���h�o�g�B�����ɐ��E�܍��L���E��萬�A�Ȃǂ̂����v������Ƃ��Č×����e���܂�Ă������̐_�B

�S�g�̐F�������傫�ȕ����������邽�߁A�单�V�ƌĂ�Ă���B

���R�o�����@�V�h�挴���P�`�P�S

������V

�C���h�o�g�B����╟����������_�Ƃ��āA�܂��R�_�E���_�Ƃ��Ă��L���B

�����V�Ƃ������A�V�̎l������삷��l�V���̂ЂƂɐ������Ă���B

����R�P�����@�V�h��_�y��T�`�R�U

�@�b����_

�@�����_�̒��ŁA�B����{�×��̐_�l�ł���b������܂��Ղ��Ă���̂��A��s��̕��꒬�ɂ���_�ЁA��S

���_�ЁB�S�̉��l�Ƃ����������S���ł�����̐_�Ђ������ł��B �@�����������蒆�ɓ���Ɓc����H�@�b������܂̎p�������܂���B�����Ȃ�ł��A�V�h�R�m�莵���_�ŗB��p������

��Ȃ��̂��A���̌b������܁B�N�Ԃ�ʂ��Č��邱�Ƃ��ł��܂���B�_�Ђ̕��ɕ����Ă݂�ƁA�_�l�͎p�`�������Ȃ� ���̂�����A�b������܂̑��͂Ȃ��̂��Ƃ���������Ă��܂����B�����c�O�A�ł���������S�̒��ł��F�肵�Ă��܂����B �܂��A�����ɂ͐��ՌA������A�����߂Â��Ă݂�ƁA���H�̂������藎���鉹�����������F�ƂȂ��Ď��ɋ����܂����B�� ���Ă݂鉿�l����ł��B�Ȃ��A�Ԃ����ŋ����ɓ��邱�Ƃ͉\�ł����A�Ώ�݂Ȃ̂Ńf�R�{�R���Ă��āA��̎肪�K �v��������܂���B  �@ �@ �A�z�ܘa��

�@�z�ܘa���̍�����s�����́A���֎R���@���ɂ���܂��B�������L�������ɂ͖{���̈���ɔ@�����͂��߂Ƃ��āA��

�ɂ��]�˘Z�n���̑��ԁA�|�����腖����܂ɂ����ƕ|����̒D�ߔk�A �z�ܘa���Ɠ����s�����̎O�����s���ɉ������n���ȂǁA�傫�������܂��܂ɕ��_�̕��X��q�ς��邱�Ƃ��ł��܂��B

�����܂ł͎Ԃ����œ���܂����A�z�ܘa���͂����̒��ɂ���������A�`���ɂ͐Βi��o��Ȃ���Ȃ�܂���B�z�� �a���̂��Ƃ��Ȃ��Ί�́A�ǂ����ł��邩�ȂƎv�킸�^�����Ă݂����Ȃ�قǍK�������ł����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@ �B���V�l

�@���V�l�̂܂��܂��t���R�@�P���͏��X�X�����������������Ƃ���ɂ����āA�������ԏ��X�̒��ɗn������ł��܂�

���B�����͐Ώ�A���Â��ŗ��������Ă��܂��B�{���͎��ʖ��_�ł��B���V�l�͌ɗ��ɂ܂��܂��āA�����Ȃ� �p�ł��B�����̍���ɗ��̒��ł͏������Ƃ��ј\�����Ղ�B�ł��A���D���̎��V�l�ɂ͂�����ƌ��ꂵ�����ł����B�q��

����ɂ͂����~�ɏオ��Ȃ��Ƃ����܂��A�����ɂ͎Ԃ����ł�����܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@ �C���\��

�@㐍��V�̋����ޓ��_�Ђ̂����߂��ɂ����v�ێR�i�����ɂ͕��\������������Ⴂ�܂��B�{���͎߉ޔ@���ł��B

�R������ɓ���ƁA�@���l�ƒn���l�̑������o�}�����Ă��������܂����B���̖ڐ��̐�ɕ��\�����Ղ鏬���Ȃ���

������܂��B�����͕��i�͕��Ă��܂����A�Q�q�̍ۂɂ͎��R�ɊJ���邱�Ƃ��ł��܂��B�����̒��ł́A���Â���ɕ� �\�������Ă�������Ⴂ�܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@ �D�����V

�@�����V�̂܂��܂��ޓ��_�Ђ͎Ԓʂ�̑������Ɠ��Ƃ̊Ԃ̎O�p�n�ɂ���܂��B�_�Ђ͏������ł����A�Ώ�͂��ꂢ

�ɕ��сA�͉��{���X�Ƃ��Ă��܂��B�����Ȃ����̉��ɂ͂���܂������Ȓr������A��j���ł��܂��B�~�j�T�C�Y�� �ޓ��_�Ђɂ���Ƃ܂�Ŏ����̂ق����傫���Ȃ����悤�ȐS�����ɂȂ�܂����B���f�͂����͕����Ă��āA�����V �̌䑸����M�����Ƃ͂ł��܂��A�����͓��ɒi�����Ȃ��Ԃ����œ��邱�Ƃ��ł��܂��B���������������ɂ͊ޓ� �_�Ђ��班�������Đ����V�_�Ђɍs���K�v������܂��B�����V�_�Ђ́A�L�X�Ƃ��ċC�����������ł����A�i���ƊK�i �������Ԃ����ōs���͓̂���Ƃ���ł����B �@�@�@�@

�@ �@ �@ �@ �E�单�V

�@���������w��������Ă����A�u�单�V�v�Ə����ꂽ�Ԃ��̂ڂ�����������Ԃ̂��A���R�o�����B�Ђ�����Ƃ�����

�͋C�̂��̂����ɂ́A�n�����l�A��̋~�ς������ďo���S�̂₳�����_�l�ł���单�V���܂����u����Ă��܂��B�� ���V���̍����͈��Z���`�قǂŁA�ō���Ă��܂����B�ؒ��̑������Ƃ����������Ă����ł��ˁB�����āA�单�V ���܈ȏ�ɁA���̖ڂ��������̂����Ƃ̒u���B�单�V���܂́A�单���Ђ����Ԃ菬�ƂƑ�܂���������ɏ��̂��� �K�̗l���Ȃ̂������ł����A�傫�ȏ��Ƃ̒u�����{���̎�O�ɏ����Ă��܂����B���̒u���̏��Ƃ��Ȃ�Ƃ����� �����A�单�V���܂�q�݂ɍs�����ۂ͂��Јꏏ�Ɍ��Ăق����ł��B�����A�����ɓ���܂łɏ\���i�̊K�i�����Ȃ��� �Ȃ炸�A�Ԃ����ł͓��邱�Ƃ�����̂��c�O�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�F������V

�@�_�y��ʂ艈��������Ă���ƁA��h��̉f���錚���������Ă��܂��B��������R�P�����ɂ���̂��_�y������A��

����V���܂ł��B��ގ��͕����ɂ�������炸�A�Q�q����l�̎p������ق猩���܂����B������������������V���܂� �q�݂ɊK�i������Ė{���ցB����H�@������V���܂́H�Ǝv�킸�T���Ă��܂��܂������A�����ɍ����O�Z�Z���`�قǂ� ������V���܂Ǝv����p������܂����B����Ȃɏ�������ł��ˁB���̌�A������������蒸�ՁB�ڂ̑O�ŏ����Ă� �炢�܂����B �{���̔�����V���܂��Ԃ����Ō��邱�Ƃ͂ł���̂ł��傤���B�f���Ă݂�ƁA���G���Ă��Ȃ����ł���A�����̎�

�����ɏ��ւ��A���ꂩ��{���֓��邱�Ƃ��ł���Ƃ������ƁB�����p�̎Ԃ��������Q����A����ł����v�Ƃ̂��� �ł����B�����A�{���ɍs���Ȃ��Ƃ��A�����ɂ͎Ԃ����œ��邱�Ƃ��ł��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@�@�@�@

�@�@ �@�@

Copyright (C) shinjuku-life-care-center�@All rights Reserved. |